モータドライバとは?

モータとは?

モータ(motor)の語源は、ラテン語の「movere(動かす、動く)」で、動かすもの、動きを与えるものとされています。

モータとは、「動きを与えるもの」「人や動物の労力を使わずに、物体を移動させるもの」であり、電気、蒸気、ガソリン、その他さまざまなエネルギを、機械的な動きに変換し伝達する装置のことです。

日本語では原動機と訳されます。

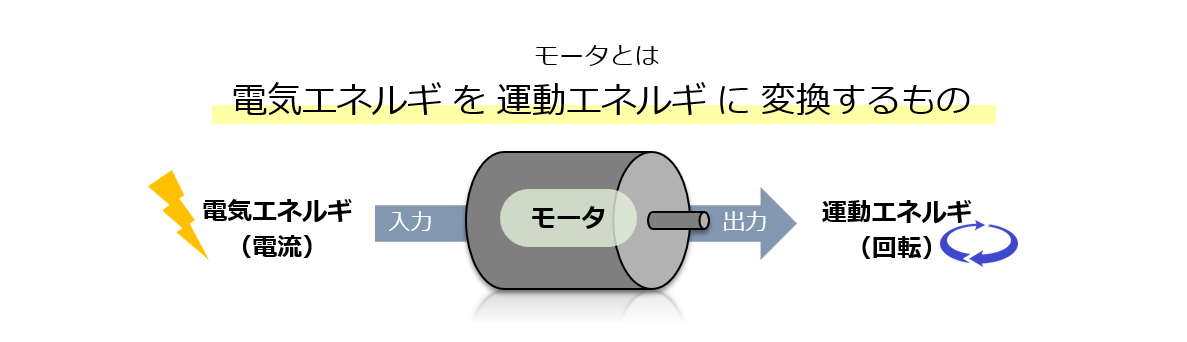

特に、電気エネルギを運動エネルギに変換し動力として使う電動機(Electric Motor)を単にモータと称することが多くあります。

本ページでも以降、電動機をモータと呼び説明します。

現在、モータはあらゆるところで使用されており、生活に欠かせないものです。

たとえば、スマートフォン、ゲームのコントローラー、パソコン、エアコン、自動車、工場の製造装置、インフラ設備など、手のひらに乗るような小さなものから、数メートルもある巨大なものまで、用途に応じてさまざまなモータが使用されています。

モータはファンを回したり、アームやレールを動かしたりするだけでなく、振動させたり、ポンプやコンプレッサを動かしたりするためにも使われます。

モータはどうやって動くのか

では、モータはどうやって電気エネルギを運動エネルギに変換しているのでしょうか。

ほとんどのモータは、S極とN極が引き合う磁石の原理を利用して動いています。

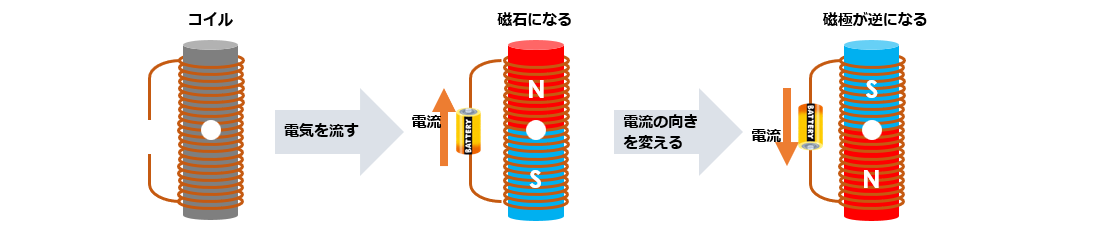

特にモータの説明に欠かせないのが電磁石です。

電磁石とは、電流を流すと磁力が発生するもの、つまり電気を流すと磁石になるもののことです。

電磁石は下の図のように、鉄芯(磁心)に電線をぐるぐるとらせん状に巻き付けたコイルです。コイルには、内部に鉄芯を持たないものもありますが、以降、本ページで説明するコイルは、内部に鉄芯を持つ構造のものを指します。

電流を流すと、磁界が発生し、コイルは磁石になります。

また、電流の向きを変えると、コイルの磁極が逆になります。

このように、電磁石は電気のオン/オフで必要なときにだけ磁石になり、また、電流の向きで磁極の向きを変えることができます。

電磁石の性質

モータの一例を表した概略を下図に示します。

多くのモータの中には、永久磁石と電磁石が入っています。

コイルの周りに永久磁石が設置されており、コイルに電流を流すと、コイルのN極と永久磁石のS極、コイルのS極と永久磁石のN極がそれぞれ引き合います。

ここでコイルに流す電流の向きを変えると、電磁石の磁極が入れ替わり、永久磁石のもう一方の極に引き付けられます。

この電流の向きの切り替えを繰り返すことでモータが回り続けるのです。

モータが回転する仕組み(イメージ)

交流で動くモータ 周波数と回転速度

上述のとおり、電流の向きをプラスとマイナスに交互に切り替えることでモータが回り続けます。

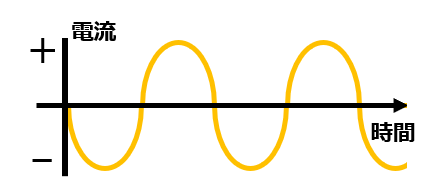

この電気の状態を図に表すと、右のようになります。

このように、時間とともに周期的に向きや大きさが変化する電流・電圧のことを交流(AC:Alternate Current)といいます。

つまりモータは交流の電気で動くということです。

一方で、向きや大きさが変化しない電流・電圧のことを直流(DC:Direct Current)といいます。

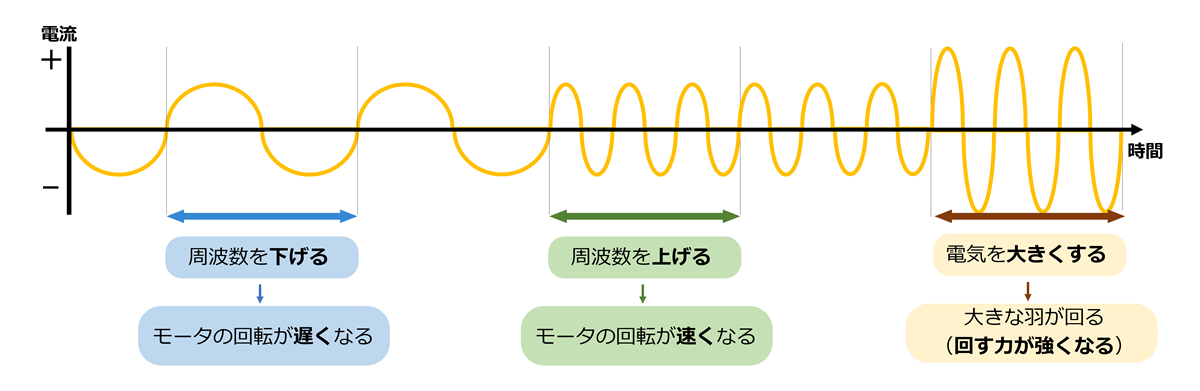

交流の電気の波が1秒あたりに繰り返される回数を周波数といいます。周波数を上げるとモータの回転速度が上がり、周波数を下げると回転速度が下がります。

また、電気を大きくすると、例えばファンのモータであれば、大きな羽根を回すことができます。

このように、交流の電気の周波数や大きさを制御することで、モータの回転速度や回す力を制御することができます。

そして、電気の周波数や大きさはマイコンと呼ばれる半導体で制御します。

次の章で詳しく説明します。

モータを回転するための電気の流れ

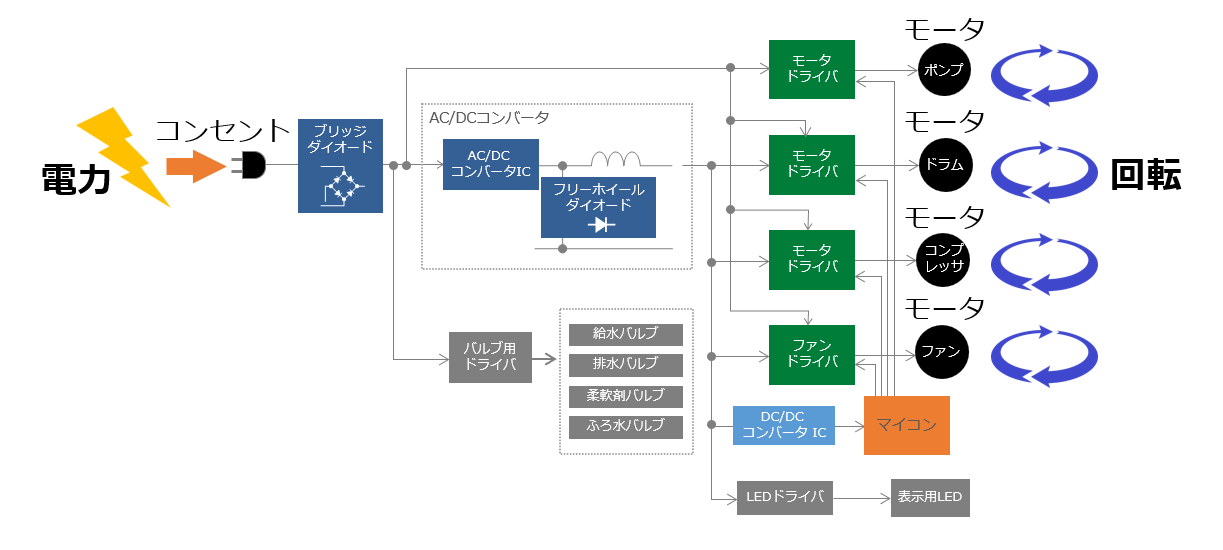

下の図は洗濯機の回路を簡単に表したブロック図です。

モータは、洗濯槽のドラムや、お湯取りポンプ、乾燥機の温風を出すためのコンプレッサやファンなどにも使われています。

洗濯機のブロック図

洗濯機のモータが動くまでの電気の流れは以下のとおりです。

①コンセントから交流の電気が供給される

コンセントから供給される電気は交流です。

②交流を直流に変える

モータは交流で動きますが、コンセントの交流のままでは回転速度などの制御ができず、電気を無駄に消費してしまいます。そのため、洗濯機など比較的大きな電力を使用し、かつ細かな制御が必要な用途では、一度交流を直流に変換し、改めて最適な交流に変換する「インバータ」という仕組みが採用されています。

コンセントの交流の電気をブリッジダイオードとAC/DCコンバータで直流に変換します。

③直流の大きさを変える

次にモータの回転を制御する司令塔であるマイコンに電気を供給するため、DC/DCコンバータで電気を小さくします。

④マイコンがモータドライバに指令を与える

マイコンはあらかじめ緻密に設計されたプログラムに従い、ユーザの操作や周辺部品からの信号に応じて計算を行い指令を与えます。

たとえば以下のような指令です。

・洗濯物の量や種類に応じて適切にドラムを回転させる

・異常を検知してモータを止める

・ふろ水ポンプを動かして必要な量まで水を吸い上げる など

⑤モータドライバが指令を増幅してモータに供給

マイコンは非常に高速な制御や計算を行うことができますが、出力できる電気エネルギが非常に小さいため、マイコンだけではモータを動かすことができません。

そこで出番となるのが大きな電力を扱うことができるモータドライバという半導体です。

マイコンの指令を受け取ったモータドライバは、その指令を増幅してモータに供給します。

こうして電気の力をモータを動かす力に変えています。

モータが回転するまでの電気の流れ

モータドライバの役割

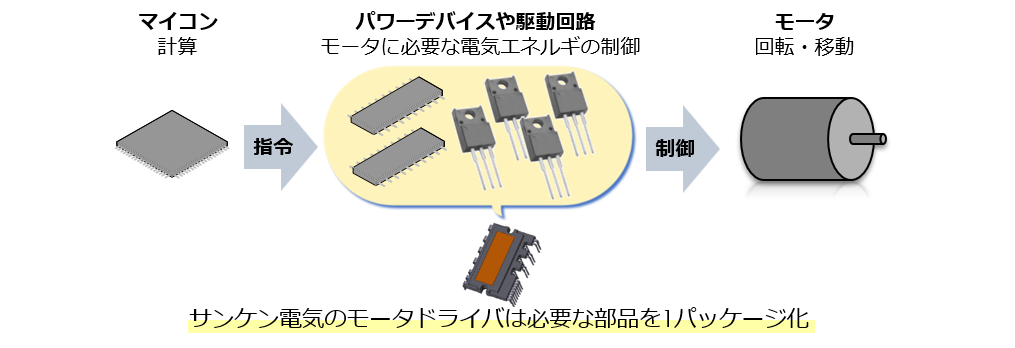

モータドライバとは、その名のとおりモータをドライブ(駆動)させることに特化した半導体製品です。

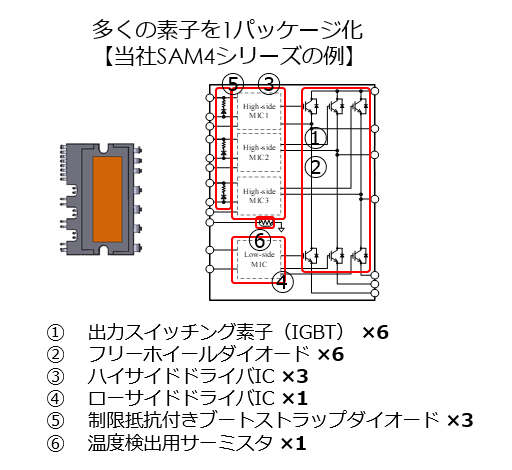

サンケン電気のモータドライバは、直流を交流に変換しモータを制御するためのパワー半導体素子(パワーMOSFET、IGBT)や、ドライバICなど多くの素子がひとつにパッケージングされています。

そのため、個別の半導体を並べるよりも実装基板の面積を縮小することができ、結果的に家電などの製品を小型化することができます。

さらに、モータの異常を検知する、静音性を高める、などの付加価値を備えたものもあり、製品の安全性向上や高機能化の一端も担っています。

サンケン電気では、内蔵する素子の高効率化や制御方式の改良などにより、高機能で省エネに貢献するモータドライバ製品を多数ラインアップしています。

洗濯機やエアコンなどの白物家電、xEV(電動自動車)などさまざまな用途に採用されています。

モータドライバが組み込まれた基板

さまざまなモータとその特徴

モータに求められる機能は用途に応じてさまざまです。

長寿命、高速回転、価格重視など、目的に応じて多くの種類があり、それぞれに最適なモータドライバが準備されています。

| 供給電圧 | 生涯動作時間 | 位置フィードバック制御 | モータ種類 | 概要 | 用途例 |

|---|---|---|---|---|---|

| DC | 1万時間超 | 必要 | DCブラシレスモータ | 整流子とブラシを用いない代わりに駆動回路で電子的に制御することで動作するモータ。ホール素子を搭載し、フィードバック制御をおこなう専用回路(ドライバ)を組み合わせて速度制御を行う。

システムが複雑で高価だが、寿命が長く連続回転に適している。 サンケン電気のDCブラシレスモータドライバ ▶インテリジェントパワーモジュール(IPM) ▶車載用インテリジェントパワーモジュール(IPM) ▶車載用モータドライバ |

エアコン、洗濯機、冷蔵庫、電動自動車(xEV)など |

| 不要 | ステッピングモータ (ユニポーラ/ バイポーラ) |

電気信号を入力することで一定の角度だけ回転するモータ。

回転-停止の繰り返しや、停止位置を正確に決めることに適している。 サンケン電気のステッピングモータドライバ ▶低圧ステッピングモータドライバ(2相ユニポーラ) |

コピー機の紙の搬送、製造装置の搬送やアームの制御など | ||

| 1万時間以下 | ― | DCブラシ付きモータ | 整流子とブラシを使った機械的な仕組みで動作するモータ。 ブラシの寿命が短く、電気ノイズが大きいが、安価であり高速で回転できる。 | ラジコン、電動バックミラーの開閉など | |

| AC | ― | ― | ACモータ | 交流電流を動力源として駆動するモータ。耐久性があるが速度制御が必要な動作には不向き。コンデンサを接続して商用電源から電気を供給するだけで動力を得られる。 | ベルトコンベア、送風ファン、アクチュエータなど |

製品のお問い合わせやご相談はこちら

ご希望の製品がラインアップから見つからない場合もお気軽にお問い合わせください。